最新の活動

日本セラミックス協会 東海支部

夏期セミナー

6月12日(木),13日(金)の2日間,日本セラミックス協会東海支部と北陸支部が合併して初めての東海北陸若手セラミスト懇話会の2025年夏期セミナーが愛知県蒲郡市の三谷温泉ひがきホテルで開催されました.

今回は87名(講師3名,学位論文紹介1名,海外報告1名,学生48名,一般34名)に参加いただき,招待講演3件,テーブルディスカッション54件(学生46件,一般6件, 企業紹介2件),学位論文紹介1件,海外報告1件の発表が行われました.特に,東海支部・北陸支部合併の第一歩として,北陸の先生2名の招待講演が行われました.

以下,進行順に内容を報告いたします.

梅雨時にもかかわらず天気にも恵まれ,名古屋大学の徳永運営委員代表の挨拶によって会が始まりました.代表より,これまで以上の活発な議論と積極的な情報交換を行っていただくよう挨拶がありました.

招待講演Iとして,物質・材料研究機構の大熊学氏より「放射光X線CT観察に基づく焼結中の不均質由来の欠陥形成機構の解明」と題してご講演を頂きました.(写真1)ここでは焼結体の材料強度にも影響してくる焼結体内部の微細な空隙や欠陥を放射光X線CTで観察しその形成機構を解明する研究についてご講演を頂きました.シャープな像が得られ高分解能な放射光X線CT(ミクロン・ナノ)を用いて精密に評価することで,内部亀裂進展に影響を与える空隙の発生機構についてご説明がありました.また,SEMと放射光X線CTを組み合わせることで,空隙の空間分布・寸法分布を得ることができたとのご紹介がありました.学生さんからは,サンプル作製プロセスや解析方法の質問がありました.

続く学位論文紹介では名古屋工業大学の漆原大典先生から「回折法と顕微法による機能性化合物の結晶学的研究」というタイトルで,X線回折と電子線回折(CBED)により結晶材料の定量分析と原子座標精密分析を組み合わせた結晶構造解析に関するご講演を頂きました.(写真2)サンプル作製プロセスやイオン種の変更により,結晶構造が面共有から点共有に変化することや単位格子が2分の1に変化することなど,精密な結晶構造解析だからこそ発見できた結晶構造変化についてご講演を頂きました.

テーブルディスカッションのアピーリングタイムが,招待講演1の後と学位論文紹介の後に行われました.夕食後に行われるテーブルディスカッションにおいて各自どのような発表をするのか,1人1分の持ち時間で1枚の資料を使って説明が行われました.限られた時間でしたが,端的で分かりやすい説明が多く見られました.

夕食を兼ねた意見交換会が,宴会場で行われました.大学,研究室,企業の垣根を越えた交流が随所に見られ,活発な意見交換が行われました.中締めの挨拶の後も,学生や一般参加者の会話が途切れることなく続き,テーブルディスカッションが始まる直前まで意見交換が続きました.

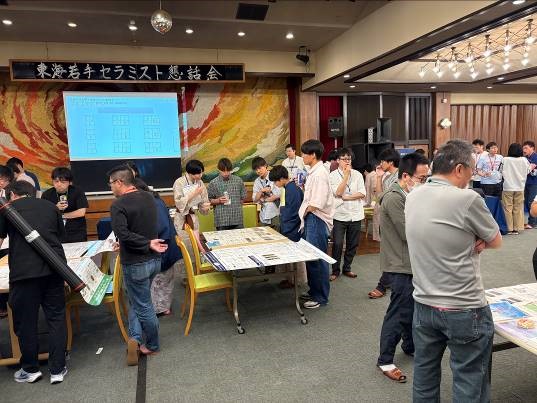

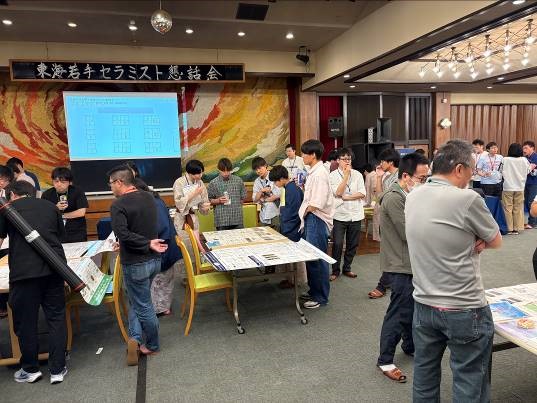

テーブルディスカッションは,54件の発表を4グループに分け,コアタイムを設定する形で進められました.(写真3)テーブルディスカッションとは,本会では恒例となっているポスターセッションの変形版で,発表ポスターをテーブル上に並べて発表する形式です.セラミックス関連の研究として東海地方の大学,研究所から多種多様な研究発表がなされ,それぞれのポスターの前で熱心な討論が遅くまで続けられました.また,QRコードを使うなどユニークなアピール・発表方法も見られました.また,企業紹介が2件あり,学生が企業を知る良いきっかけになりました.なお,招待講演の講師の先生と参加者の投票により選ばれた優秀な発表に対して,最優秀発表賞(1件),優秀発表賞(5件)が贈られました.(最)優秀発表賞受賞者氏名,所属と発表題目は,本報告の最後に記したとおりです.二次会会場に移動した後も熱心な議論や交流が深夜まで続きました.

2日目は,富山高等専門学校の喜多正雄先生による「ダイヤモンド関連構造の酸化物半導体の開発」と題した招待講演IIで始まりました.(写真4)バンドギャップ理論を使いながらの化合物半導体の原理と半導体材料設計に関するご講演を頂きました.これまで半導体は主に多元系ダイヤモンド四面体構造の化合物を中心に材料設計がなされてきましたが,先生はI-III-VI2族六方晶系ウルツ鉱型構造の派生結晶で半導体開発を行ってきたとのご紹介を頂きました.バンド理論を交えながら,AサイトBサイトのイオン種を変更することでナローギャップ半導体,さらに,高効率太陽電池に利用できる半導体開発を目指しているとのご講演を頂きました.半導体を扱っている学生が多く,プロセスに関する踏み込んだ質問が多くありました.

続く招待講演IIIでは,北陸先端科学技術大学院大学の上田純平先生から「光を蓄えるセラミックス」と題して,発光・残光の原理と残光蛍光体の開発に関するご講演を頂きました.(写真5)蛍光体分野では,蛍光強度が高いとされている4f-5d許容遷移発光材料の開発が進んでいます.一般的に4f軌道を基底としたエネルギーダイヤグラムを参考に材料設計がされますが,先生からは各発光中心元素の真空準位を基底としたダイヤグラムを用いた残光原理のご説明を頂きました.新規長残光蛍光体,磁性白色残光蛍光体,熱や応力に反応し発光・残光する蛍光体や残光特性を利用したバイオイメージング技術の開発など多岐にわたる蛍光体利用可能性のご紹介を頂きました.

最後に海外報告として,名古屋工業大学・東北大学の高井千加先生より,スイス連邦材料試験研究所(Empa)への留学に関しご報告いただきました.(写真6)海外留学の魅力をお話し頂き,育児・海外留学を通して生き方について発見したことのご紹介を頂きました.育児と業務(学業)の「両立」と意識すると完璧にせねばという意識になって,いっぱいいっぱいになってしまうので,「両立」するという意識ではなく他人(身の回りの人,ツール,サービス等)の助けを借りた方が良いという,生き方,働き方やワークライフバランスについて考えさせられるご説明を頂きました.

閉会の折,テーブルディスカッション(最)優秀発表賞とベストィスカッション賞の発表と表彰を行いました.受賞された方々は表のとおりです.

例年本セミナーでは,クール・ビズスタイルでの参加を呼びかけており,今回もそのリラックスした雰囲気の中で活発な討論が行われました.また,合宿形式ということもあり,学生,一般参加者を問わず多くの方たちが親睦を深める良い機会になったと思います.多くの方にご参加,ご発表いただき, 2013年以来の85名を超える参加者数となりました.(写真7)このような取り組みがさらに継続され,東海北陸地方の研究活動が盛り上がることを切に望んでいます.この場をお借りして,今回のご参加の御礼を申し上げるとともに,次回以降もより多くの方々のご参加をいただけますよう,ご案内する次第です.

| 講演者 | 大学 | 題目 |

|---|---|---|

| 講演者: 辻 佳樹 | 大学: 産業技術総合研究所 | 題目: 温度制御型ビーズミル処理を用いた β-リン酸三カルシウムの アモルファス化プロセスおよび特性評価 |

| 講演者 | 大学 | 題目 |

|---|---|---|

| 講演者: 清水 颯太 | 大学: 産業技術総合研究所 | 題目: 木質素材を用いた 異方性スキャフォールド創製に向けた 化学処理プロセス確立 |

| 講演者: 大畠 新大 | 大学: 豊橋技術科学大学 | 題目: 全固体Li-S電池における 金属硫化物添加Li2Sの電気化学特性 |

| 講演者: 岩泉 青空 | 大学: 名古屋工業大学 | 題目: 食品系廃棄物を原料とした セルロース含有ナノファイバー生成に向けた パルプ化条件の検討 |

| 講演者: 加藤 駿佑 | 大学: 名古屋大学 | 題目: EBID 法による カーボンフリー酸化タングステン膜の作製 |

| 講演者: 石神 悠太 | 大学: 名古屋大学 | 題目: 層状ペロブスカイト酸フッ化物 RbLnTiNbO6F(Ln = La Ce Pr Nd)の 剥離ナノシート化および 第一原理計算による局所構造解析 |

| 講演 | 質問者 | 大学 |

|---|---|---|

| 講演: 招待講演1 | 質問者: 大畠 新大 | 大学: 豊橋技術科学大学 |

| 講演: 招待講演2 | 質問者: 加藤 有我 | 大学: 名古屋工業大学 |

| 講演: 招待講演3 | 質問者: 石神 悠太 | 大学: 名古屋大学 |

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

文責:内藤 拓真 (三重県工業研究所)

作成日時:2025年6月20日