- 「Correct Angle」コントロールパネルを開きます。

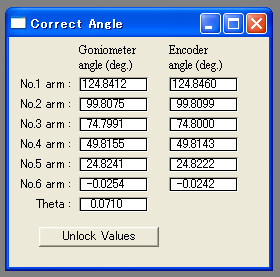

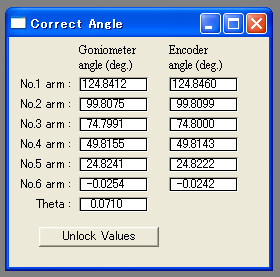

<Correct Angle コントロールパネル>

使用するX線の波長に応じて,検出器の位置をアナライザ結晶の回折角の位置に移動します。 検出器角度の変更は手動で行います。 固定ネジをゆるめて所定の角度に合わせたら,しっかりネジを締めなおしてください。

以下を参考にしてください(室温での Si 111 の面間隔は 3.13570 Å,Ge 111 の面間隔は 3.25979 Åです)。

| 設定波長(Å) | 実測波長(Å) | Ge(111), d=3.25979Å | Si(111), d=3.13570Å | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Bragg角ΘA(°) | 回折角2ΘA(°) | Bragg角ΘA(°) | 回折角2ΘA(°) | ||

| 1.2 | 1.206〜1.208 | 10.7 | 21.3 | 11.1 | 22.2 |

| 0.7 | 0.706〜0.708 | 6.2 | 12.5 | 6.5 | 12.9 |

(1) センタースリットをはずします。

(2) すべてのアナライザ結晶について迷光除けのエッジを 1 mm の位置に移動します。

(3) 「Comment Editor」コントロールパネルから,未使用の最も若いバッチ番号を選択し, 所要事項を記録します。

(4) アナライザ角度のデフォルト値を確認します。

(5) アナライザの自動センタリングを実行します。

アナライザの自動センタリングが終了した時に携帯電話にメールを自動送信させたい場合には, 「Panel Send E-mail」コントロールパネルに必要な事項を入力しておきます。

「MDS」メニューから [Auto-Centering of Analyzers ...] を選択し, [1] 最初に調整するアナライザの番号(通常 6)と, [2] 最後に調整するアナライザの番号(通常 1), [3] 測定を始めるバッチ番号(未使用の最も若い番号)を入力します。

アナライザの自動センタリングを中断したいときは,Igor Window の左下隅にある [Abort] ボタンをクリックしてください。

自動センタリングのプログラムでは, 各アナライザごとに,以下の順にスキャン測定を行います。

| ステップ | スキャン軸 | グラフ(バッチ)番号 |

|---|---|---|

| 1 | アナライザ粗スキャン | +0, +6, +12, +18, +24, +30 |

| 2 | アナライザ精密スキャン | +1, +7, +13, +19, +25, +31 |

| 3 | ゴニオ架台スキャン | +2, +8, +14, +20, +26, +32 |

| 4 | 2Θ粗スキャン | +3, +9, +15, +21, +27, +33 |

| 5 | 2Θ精密スキャン | +4, +10, +16, +22, +28, +34 |

| 6 | ゴニオ架台スキャン | +5, +11, +17, +23, +29, +35 |

(6) 自動センタリングの結果を確認します。 各アーム毎に,最後のゴニオ架台スキャン(ステップ6)の中心位置が, センタースリットを用いたゴニオ架台調整により求められた値(「Initialize」コントロールパネルで確認できます)と一致していれば, アナライザのセンタリングが成功したことを意味します。

(7) アナライザ角のデフォルト値を登録します。

(8) 2Θ補正角を登録します。

|

<Correct Angle コントロールパネル> |

アナライザセンタリングの考え方

アナライザの角度が少し狂っていても, 2Θ軸をスキャンすれば必ずどこかで回折条件が満たされてしまいます。 しかし, そのときビームはアナライザ結晶の中心からずれた位置にあたっているはずです。 このような場合,回折ビームの一部が迷光制限用のアナライザエッジに遮られてしまったり, アナライザ結晶からビームがはみだしてしまったりして, 正確な回折強度が測定できないかもしれません。 したがって, アナライザ結晶の回折条件が満たされるときに正しく結晶の中心位置にビームが当たるように, アナライザ結晶の角度を調整する必要があります。

はじめにとりあえず回折条件が満たされるようなアナライザ角度を探索します(ステップ1,ステップ2)。

次に,回折条件が満たされる状態でゴニオ架台を垂直方向にスキャンします(ステップ3)。 アナライザエッジで遮られない領域でのみX線が検出されるので, 強度プロファイルは長方形に近い形状になります。 その長方形の中心となる位置では, アナライザの中心にビームが当たっているはずですが, 「ゴニオ架台の調整」のときに求めた位置とずれているはずです。 このずれの分を考慮して, 「回折条件を満たすときにアナライザの中心にビームがあたる」ようにするために必要なアナライザの補正角を算出します。 (アナライザの回転軸はアナライザ結晶の中心と概ね一致し, 2Θの回転軸から 250 mm 離れた位置にあることから補正角が求められます。)

この補正角の分,アナライザ角度を移動すれば,この時点でアナライザの調整は完了します。

この後で,各検出器アーム毎の2Θ補正角を求めます(ステップ4,ステップ5)。 この補正角の値はゴニオ架台スキャンのときに使用した2Θの値から, 概ねアナライザ角度の補正角の分ずれているはずです。 2Θ軸のスキャンによって補正角を求めなおすのは, 2Θ軸の駆動部がアナライザ結晶軸の駆動部よりも高い角度分解能を持ち, また角度読み取り器(エンコーダ)が設置されているので確実に角度を評価できるからです。

最後に2Θ軸を補正された角度に移動して,もう一度ゴニオスキャンを行います。 このスキャンの結果得られる長方形の強度プロファイルの中心位置が, ゴニオ架台調整の際に求めた値と一致していれば調整が完了します(ステップ6)。

2008年11月21日更新