入射スリット架台 Slit-base の位置が -7 mm 〜 -10 mm の範囲にあることを確認してください。

<スリット架台位置の確認>

KEK-PF BL-4B2 MDS 測定システムは角度分解能の高い回折計ですが, その本来の性能を引き出すためには光学系を正しく調整し, 正しい方法で校正を行う必要があります。 調整の目的は,X線ビームの強度が最大となる位置に,スリット位置,ゴニオメータセンター位置,試料の中心位置, アナライザ結晶の中心位置,検出器の中心位置を合わせることです。

要求される調整の正確さは,測定に必要な強度および分解能,使える試料の量,試料の化学組成および密度, 必要な回折角範囲,使えるビームタイムの長さなどによって変わります。 特に少ない試料から確実に情報を得るためには厳密な調整が必要になる傾向があります。

光学系の調整のためには,検出器にダイレクトビームを検出させる操作が必要になります。 ダイレクトビームは回折されたX線に比べるとはるかに強力なので, そのまま検出器に当てると装置にダメージをあたえるおそれがあります。 装置にダメージをあたえない範囲であっても,強度が高すぎると測定精度が下がります。 (現在の検出システムでは, 「数え落とし補正」を施す場合には概ね 0.5 秒間に2 万カウントする強度で最も相対誤差が小さくなり, 「数え落とし補正」を施さない場合には 0.5 秒間に約 8000 カウントする強度で最も相対誤差が小さくなると見積られます。 現在の測定制御ソフトウェアは,数え落とし補正機能を搭載しておらず,数え落とし補正の機能は解析ソフトウェアにより提供されています。)

そこで適切なアッテネータ(減衰器)を挿入して, 「適当な強さ」まで強度を弱めて使用することが必要になります。 どのアッテネータを使用するのが適切かは,蓄積リングに流れる電子の加速電圧や電流, 使用するX線の波長によって変わります。 最近(2007年5月)の普通の運転モードで, 波長 1.2 Åを使用する場合には,光学系調整のはじめの段階では「Cu5(2)」と 刻印されているアッテネータを挿入します。 波長 0.7 Åを使用する場合には「Ni」と「Cu10」とを同時に使います。

|

入射スリット架台 Slit-base の位置が -7 mm 〜 -10 mm の範囲にあることを確認してください。 |

|

実験ハッチに導入されるX線が回折計に対してどの位置にあるか, またビーム断面の形状,断面の強度分布がどのようになっているかを確認します。 このために「リナグラフ」(Kodak Linagraph direct print Type 1895 standard)という感光紙を用います。 リナグラフは可視光にも少し感光しますので,必要な部分を切り取って使い, 使用しない部分はなるべく光にあてずに保存するようにしてください。

|

(1) 金属板にリナグラフをメンディングテープで貼付けます (リナグラフは薄く色のついている側が感光面です)。 貼付け後,リナグラフ上に中心位置がわかるようにマークをつけておきます。 |

|

|

(2) MDS Controller の [MDS] メニューから[Shutter control panel]を選択し, 「Shutter」コントロールパネルを表示します. Current Status: が CLOSE になっていることを確認してください。 |

|

|

(3) リナグラフを貼付けた金属板をスリットボックスの最上流の位置(スリット挿入位置よりも上流側にあります)に設置し, 実験ハッチを閉じ,BBS を開きます。 |

|

(4)「Shutter」コントロールパネルの 「Fixed Time [s]」ラジオボタンを選択し, 撮影時間(秒)を入力します。 波長 1.2 Åの場合には 120 秒,波長 0.7 Åでは 300 秒とします。 [Open Shutter] ボタンをクリックしてシャッターを開きます。 カウントダウンが始まり,指定した時間が経過すると自動的にシャッターが閉じられます。

(5) 撮影が終わったら,リナグラフを貼付けた金属板を取り出し,ビーム断面像の位置と形状を確認します。

KEK-PF BL4B2 ビームラインでは偏向磁石から放射されたX線を集光するために擬似トロイダル(円筒型)ミラーが使われています。 分光器直下ではビーム断面は横長の長方形に近いのですが, 4B2 実験ハッチのスリットボックス位置では円筒型ミラーの影響を受けて断面が U 字型に変形した形状になります。

ビームの中心位置(U 字型の底の位置)がスリットボックスの中心から垂直方向に 2 mm 以上ずれている場合, あるいは水平方向に 2 mm 以上ずれている場合には,ミラー角度の再調整が必要です。 垂直方向に 2 mm 以内のずれは,スリット架台の位置を変更することで調整します。 水平方向のずれは回折計の操作だけでは調整することができません。 (測定の目的によっては)ビーム中心が正確に試料の中心と一致するように, ミラーを再調整することも検討してください。

|

回折光学系調整の際には,アッテネータ(減衰器)を挿入して減衰させたダイレクトビームを検出器に導入します。 どのアッテネータを使用するのが適切かは,蓄積リングに流れる電子の加速電圧や電流, 使用するX線の波長によって変わります。 最近(2007年12月)の通常の運転モードで, 波長 1.2 Åを使用する場合には,光学系調整のはじめの段階では「Cu5(2)」と 刻印されているアッテネータを挿入します。 波長 0.7 Åを使用する場合には「Ni」と「Cu10」とを使います。 入射ビーム制限スリットは,幅 2.5 mm,高さ 0.05 mm のものを用います。 |

|

光学系の調整の際には,各測定ステップでの計数時間 (preset time) を 0.5 s とします。

|

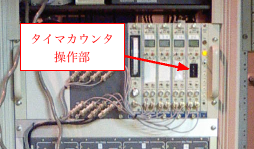

タイマカウンタ(Canberra, Dual Counter Timer 2071A)の PRESET 値はトグルスイッチとデジタルスイッチで指定します。

0.5 s に設定するためには,トグルスイッチを 0.01 SEC の側に倒し,

デジタルスイッチを上から「0」,「5」,「1」と設定します

(これは 05×101×0.01=0.5 の意味です)。 実際の計数時間はタイマカウンタの設定のみで決まり, ユーザインターフェス(MDS controller)から制御できるのは繰り返し回数だけという仕様になっています。 |

<タイマカウンタ> |

|

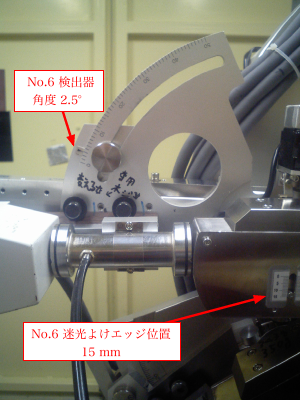

シンチレーションカウンタ印加電圧 (HV) の調整, スリット架台およびゴニオメータ架台の垂直位置の調整の際には一時的に結晶アナライザを退避させます。 波長を変更していない場合など HV 調整が不要な場合には No. 6 アーム(または他の任意のアーム)だけ, 波長を変更した場合など HV 調整が必要な場合には,すべての検出器アームについて同じ操作を行います。 以下の手順に従ってください。 (1) 迷光よけのエッジを 14 mm まで広げます。 (2) 検出器角度を 2.4°に設定します。 検出器角度の変更は手動で行います。 固定ネジをゆるめて所定の角度に合わせたら,しっかりネジを締めなおしてください。 |

<架台位置調整時の No.6 検出器角度と迷光よけエッジ(リング側から見た配置)> |

(3) アナライザの角度を 1.6°に移動します。

|

|

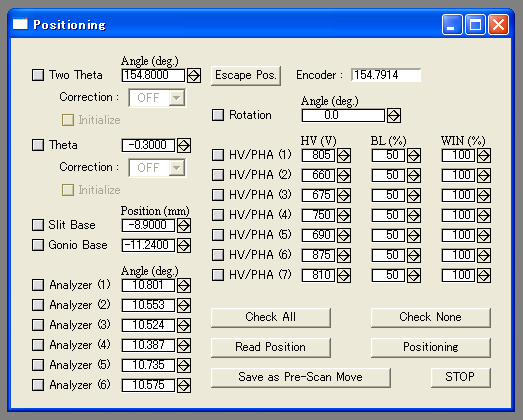

<Positioning パネル> |

結晶アナライザを用いた場合には, X線ビームがアナライザの中心位置に照射されて, また厳密にアナライザの回折条件が満たされた場合にしかX線の強度を正確に測定することができません。

アナライザ結晶の加工や取り付けの際に歪みが導入されることはありえます。 アナライザ結晶の取り付けの角度が一定だったとしても, 結晶のどの位置にビームがあたるかで観測される強度が変わってしまいます。 MDS 回折計のアナライザ結晶では,実際に位置によって回折面方位が異なっていることが確認されています。 したがって,この後のスリット架台位置やゴニオメータ架台位置の調整をするためには, 結晶アナライザを外す必要があります。 ただし,実際に結晶を外さなくても,ビームの通る位置を避ければ良いだけです。

2008年1月26日